ステンレス鋼の鋳造-Casting of stainless steel

SUS ステンレス鋼の鋳造-Casting of stainless steel

ステンレス鋼

ステンレス鋼の説明をすると専門用語が多く、専門用語の嵐になり、

何が何だか分からなくなります。

取り扱っている現場の人間でさえ理解してないことも現実です。

学者がまとめた文書が基本なので一般的ではないですが、理解しておくと、

なるほど!と次に繋がって来るものです。

:Wikipediaを利用しながら、まとめました。

分かりやすいステンレス鋼

国際規格のISO規格 (ISO 15510)

炭素を 1.2 %(質量パーセント濃度)以下、クロムを 10.5 % 以上含む鋼と定義している。

ステンレス鋼 英語でstainless steel

不銹鋼 ふしゅうこう

常輝鋼 じょうきこう 古い呼び名もある。

ステンレス鋼の金属結晶構造・組織を簡単に

鉄は温度により変態が起こる。

鉄の変態温度別に金属結晶組織があり、金属結晶組織の変態状態別に名称が付いている。

鉄の変態温度

①フェライト(BCC構造=体心立方格子構造)911℃以下 磁性がある

770℃までは、強磁性体。770℃以上で常磁性体これをキュリー点と呼ぶ

770℃~911℃の温度領域をβ鉄

②オーステナイト(FCC構造=面心立方格子構造)911 – 1392 ℃磁性が無い

常温でオーステナイトを主要な組織とするステンレス鋼

常温で面心立方格子構造を維持している状態もそう呼ぶ。

920 ℃から1150 ℃程度まで材料温度を上げ、材料全体をオーステナイト化させて、

合金元素を十分に固溶させた後に急冷して、オーステナイト系ステンレス鋼を得る。

間単に言うと焼き入れのこと。

③デルタフェライト(BCC構造=体心立方格子構造)1392 – 1536 ℃

(この温度領域では、磁性はあるが凝固時、オーステナイト温度帯を通過する為、磁性は無い)

純鉄(高純度の鉄)において1392℃~1536℃(融点)

の温度領域にある鉄の相(組織)1536℃を超えると鉄は液体になる。

デルタフェライトは、組織状態だけで、SUS表示はない。

金属素材別にその金属結晶組織 特性別に系の分類

①マルテンサイト系ステンレス鋼 磁性が無い

常温域でオーステナイト(FCC構造=面心立方格子構造)を維持した状態の

クロム量 13 % 程度含む鋼種がマルテンサイト系の基本的鋼種で、13クロムステンレス鋼や

13Cr鋼などとして知られている。

JISでは SUS410 や SUS420J2 が代表的鋼種。熱処理・焼き入れして使用する鋼材のこと。

炭素の含有を増やすことで高温域でのオーステナイト組織領域を広げている。

ステンレス鋼の種類の中で、最も硬い材料になるが、半面脆く割れが出やすい。

大量に使用する鋼材・素材で一般的な材料がこれにあたる。

一言でいえば、焼き入れ鋼になる。安価なステンレス鋼

Cr (11.5 – 13 %)

②フェライト系ステンレス鋼 磁性がある

常温での主な金属組織が体心立方格子構造のフェライト相である鋼

フェライト系はステンレス鋼の耐食性を生み出すクロムを主成分として含み、

クロム系ステンレス鋼に分類されるSUS430が代表

加工変形が起こりにくい為、幅広く利用される。

Cr (11.5 – 14.5 %)、Al (0.1 – 0.3 %)安価なステンレス鋼

③オーステナイト系ステンレス鋼 磁性が無い

常温でオーステナイトを主要な組織とするステンレス鋼で、

マルテンサイトと同じであるが、熱処理をしなくても、

ニッケルを少量添加することにより、広い温度帯でオーステナイト化が可能になる。

ニッケル (Ni) 等の合金元素を添加することで

オーステナイトが安定化して常温で存在するようになる。

SUS316・304が中心として利用されている。

それに、SUS316Lが付く材料は炭素量を少なく抑えた材料表記を表している。

0.25%以下を低炭素鋼(Low carbon steel)、0.25-0.6%を中炭素鋼、0.6%以上を高炭素鋼

工業部品・医療系材料がこれにあたる。高価なステンレス鋼

Ni (3.5 – 15 %)、Cr (16 – 20 %)、Mo (1 – 7 %)

④オーステナイト・フェライト系ステンレス鋼 若干磁性を持つ

常温で組織中にオーステナイト相とフェライト相が存在するステンレス鋼

成分調整で、クロム、モリブデン、チタン、ニオブ、ケイ素などの、

添加することによって鉄合金中にフェライト(δ フェライト)

が形成されやすくなる元素をフェライト形成元素と呼ぶ。高価なステンレス鋼

オーステナイト・フェライトの両方良いとこどり合金になります。

Ni (3 – 6 %)、Cr (23 – 28 %)、Mo (1 – 3 %)

⑤析出硬化系ステンレス鋼 磁性が無い

チタン、アルミニウム、銅、モリブデンなど、

これらの金属間化合物が母相に分散・析出することで硬化を起こす。

代表的な析出硬化系ステンレス鋼種の一つが「17-4PH」

Ni (3 – 5 %)、Cr (15 – 17.5 %)、Cu (3 – 5 %)、Nb (0.15 – 0.45 %)

SUS ステンレスの鋳造-Casting of stainless steel

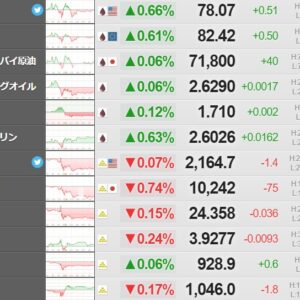

| 元素名 | 融点℃ | 沸点℃ | 温度差℃ | 固体密度 | 液体密度 | 密度差 |

| Nb | 2468 | 4742 | 2274 | 8.57 | 7.83 | 0.74 |

| Sn | 231 | 2602 | 2371 | 7.36 | 6.99 | 0.37 |

| Mg | 650 | 1095 | 445 | 1.738 | 1.584 | 0.154 |

| Mn | 1246 | 2061 | 815 | 7.21 | 5.95 | 1.26 |

| Mo | 2623 | 4639 | 2016 | 10.28 | 9.33 | 0.95 |

| Cr | 1907 | 2671 | 764 | 7.19 | 6.3 | 0.89 |

| Ni | 1455 | 2913 | 1458 | 8.908 | 7.81 | 1.098 |

| Fe | 1538 | 2862 | 1324 | 7.874 | 6.98 | 0.894 |

| Co | 1495 | 2927 | 1432 | 8.9 | 7.75 | 1.15 |

| Al | 660 | 2519 | 1859 | 2.7 | 2.375 | 0.325 |

| Cu | 1084 | 2562 | 1478 | 8.94 | 8.02 | 0.92 |

上記表:ステンレス鋼に含まれる金属元素

埋没材料

鉄とニッケルが液体になる温度以上に溶かさなければ、鋳造は出来ません。

溶かすことは、高周波を使えば可能なのですが、鋳型に使用する埋没材料は、

少なくとも1600℃の温度に耐える素材でなければ使用できません。

出来るだけ安価に抑えたい為、Si(ケイ素)系の埋没材を使用します。

高温域で、SiとCrは化合するので、鋳肌が緑色になりますが、

他の埋没材料素材と比較して、鋳肌が綺麗に上がります。

埋没工程は、混水比と脱水をしっかり管理しなければなりません。

鋳造

鋳造温度は、金属の種類もさまざまで、多元素合金である為、

凝固点降下を見極めて、凝固点よりプラス150℃~200℃が適正だと思います。

鋳型温度は、高い方が良い結果が現れますが、製品の形状別に変える必要があります。

鋳造機の種類は、遠心鋳造機と傾注鋳造機の2種類の選択肢があります。

鋳造は、溶解・溶融する為、金属間に隙間ができるので、隙間にガスが入り、

凝固時にガスが放出され、ピンホールの発生が多くなります。

その対応策が、スプールの太さと形状になります。

現状、人工知能では判断できない独自のアルゴリズムが必要なのです。

鋳造時ガスの戻りが良好になるように、鋳造します。

金属をゆっくり流し込み、ツリーのセンターにガスが戻る工夫が必要。

簡単なのですが、鋳造をしたことが無ければ分からないと思います。

現場を知らない学者理論と現実にある現場工程を上手く融合させることが、

鋳造会社の生き残る道かな?と思っています。

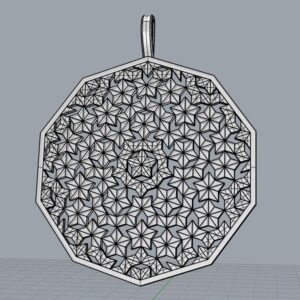

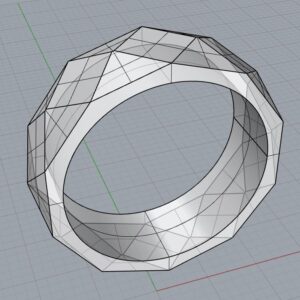

鋳造製品に合う商品

①宝飾品全般、マシーンチェーン以外の商品

②マシーン切削で手間のかかる形状

③ゴム型を使用するので、他品種少ロット対応でお困りの方

(1筒に、異なる商品の鋳造が可能)

④小さくて複雑な形状

⑤寸法精度に弱い為、公差0.1前後

工業系製品を試作など一度試してみたい方はご一報くださいませ。

お問い合わせ

ステンレス鋼は、アレルギー発症がご心配な方はこちらをご参考に。

金属アレルギーの仕組み

関連記事

アレルギーの先に

『知られていない金属 天然ミネラル』13元素

SUS ステンレス鋼の鋳造-Casting of stainless steel

ブライダル・プレゼント素材には貴金属を

金属アレルギーの仕組み

ステンレス鋼をもっと詳しく知りたい方は

WIKIPEDIAステンレス鋼

およその鋳造料金を知りたい方は

鋳造料金

*